حامد عويس (1919-2011)، الزعيم وتأميم القناة، 1957، زيت على قماش، 110 سم *135 سم، المصدر: قطاع الفنون التشكيلية

الحركات الطليعية ما بين مصر والاتحاد السوفيتي.. مقاربات ومقارنات بصرية

نشرت هذه المقالة لأول مرة على موقع مدى مصر 29 يوليو 2015

تأتي هذه المقالة كجزء من المحاضرة الأولى من محاضرات ملتقى التاريخ والذاكرة (والذي أسسه فؤاد حلبوني وإسماعيل فايد في 2016). وتناولت المحاضرة تاريخ حركات الفنية الطليعية وعلاقتها بدولة مابعد الاستقلال

من أكثر الأشياء التي تعبر عن أزمة الفنون البصرية والتشكيلية المعاصرة في مصر هو غياب سياق تاريخي أو مجموعة من السوابق التاريخية التي من الممكن أن يرجع لها الناس لربط الفنون البصرية بواقعهم التاريخي والاجتماعي والإنساني. جاءت فكرة المنتدى الذي تبناه «مدى مصر» من غياب أي مصادر أو كتابات جدية عن تلك السياقات، وفي ندوته الأولى٬ ناقش المنتدى الحركات الطليعية وتجارب حركات فنية تقدمية حاولت طرح أفكار جديدة عن طريقة فهم وخلق العمل الفني من خلال الاتصال بحركات وأفكار أوسع وفي الوقت نفسه٬ طرحنا أسئلة حول توازي هذه الحركات مع مثيلاتها في مصروالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الخاص بها. قمنا بالنظر في تجربة الاتحاد السوفيتي مع الحركات الطليعية قبل ووقت صعود ستالين للحكم، من خلال كتاب المؤرخ بوريس جرويس “الفن الستاليني الشامل: المدرسة الطليعية والدكتاتورية الجمالية وما بعدها”، واتخذنا منها مدخلًا لمناقشة الحراك الطليعي في مصر.

حاول جرويس في كتابه أن يتطرق إلى علاقة الحركات الطليعية بالحداثة واستشفافها لأفكار جديدة عن الفن “كأداة للتغيير وليس كأداة للتمثيل”. وفي الوقت نفسه٬ طرح جرويس فكرة تطور الثورة البلشفية كتجسيد حقيقي لكل آمال وطموحات الحركات الطليعية كتجربة خلق عالم جديد تكون فيه الحياة نفسها هي المادة الخام المتاحة لخلق نظام مثالي شامل. فقد تبنت الثورة البلشفية في البداية موقفًا مبهمًا ومحايدًا من الحركات الطليعية (أشار جرويس إلى مقولة لينين أنه “لا يعرف عن الفن الكثير”)، وكانت هناك مساحات للحركات الطليعية أن تقدم رؤيتها وتصوراتها عن المجتمع السوفيتي الجديد في خلال فترة تولي لينين رئاسة الحزب الشيوعي وبدايات حكم ستالين، إلى أن حل الأخير كل المنظمات والحركات الفنية في 1932. حاول جرويس أن يطرح فكرة تجسيد ستالين لطموحات فنانين طليعيين عن طريق أنه بقى الإنسان الخالق٬ ولكن في الوقت نفسه، قرر أن يتبنى سياسة فنية غاية في الرجعية عن طريق إعلان الاشتراكية الواقعية كرؤية فنية موحدة وممثلة للاتحاد السوفيتي والتي تعيد فكرة الفن كتمثيل للواقع المثالي وليس كفكرة أو وسيط لتغييره.

تطورت الحركات الطليعية في مصر في الوقت نفسه في شكل جماعة الفن والحرية في أواخر الثلاثينيات إلى منتصف الأربعينيات كحركة تأثرت بالتجربة الفنية في مصر من أواخر القرن التاسع عشر، وكحركة تحاول ربط هذه التجربة بسياق أوسع كتجربة الحداثة بالأخص. وفي الوقت نفسه٬ لم تحصر هذه الحركات نفسها في إطار الحركة الطليعية البرجوازية، وهو ما كانت تتهم به حينها وبعد ذلك. كما لم تحصر نفسها في علاقتها بالنظام والدولة لاحقًا تحت حكم عبد الناصر ورؤيته لدولة التحرر الوطني ومجتمع ما بعد الاستعمار، والتي تشابهت في الفترة الأولى لحكمه (1954-1961) مع بدايات تكوين الاتحاد السوفيتي. لم يبدأ عبد الناصر بتكريس النظام الشمولي الذي يستوعب كل المجتمع داخل الدولة إلى أن أصدر قراره بإنشاء المجلس الأعلى للثقافة والآداب في 1957، وقراره بتكوين وزارة الثقافة والإرشاد القومي في 1960. منذ تم تنفيذ تلك الإجراءات، وتم تبني الاشتراكية كمذهب الدولة حتى فيما يخص الحركة الفنية والتشكيلية٬ تم تكريس الفنانين كجزء من منظومة أكبر هدفها إنشاء المجتمع الاشتراكي العربي المثالي.

ومن أجل توضيح تلك الأفكار بشكل ملموس، نعرض نماذج لأعمال فنية على مدى الفترة التاريخية محل النقاش نتابع من خلالها أوجه الخلاف والتوافق بين السياقين السوفيتي والمصري، في محاولة لتجاوز فكرة النموذج الشمولي الخالق للمجتمع الفاضل والنتائج المترتبة على ذلك التي تكاد تكون كارثية.

صورة من معرض 0.10 الذي تم تقديمه في مكتب دوبيشينا للفن في مارسوفو بول في بتروجراد، روسيا، من 1915-1971، المصدر: ويكي ميديا كومنز

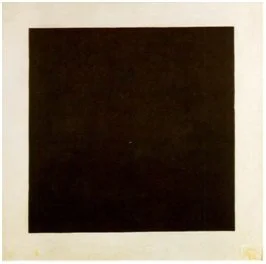

يمكننا تحديد بداية الحركات الطليعية في الاتحاد السوفيتي بحركة “السوبرماتيزم” التي أسسها كازمير مالفيتش في عام 1913 من خلال معرض 0.10، وهو أول معرض لها ولأفكار الحركة التي تقوم على الفن غير المعني بتصوير الواقع كما هو، أو بشكل موضوعي على حساب تصوير العناصر الأنقى أو الأساسية لهذا الواقع، والتي تتخذ الأشكال الأساسية مثل الدائرة والمربع والخط. وكان من أشهر تلك الأعمال “المربع الأسود” الذي وصفه مالفيتش بالعمل الذي يعبر حقيقة عن أفكار السوبرماتيزم في خلق لغة بصرية غير مرتبطة بأي محتوى تاريخي أو اجتماعي، وبمعنى أدق، غير تمثيلي.

كازمير مالفيتش(1879-1935)، المربع الأسود، 1915، زيت على أتوال، 106*106 سم، المتحف القومي الروسي، بطرسبرج، روسيا، المصدر: ويكي آرت، موسوعة الفن البصري.

كازمير مالفيتش(1879-1935)، أبيض على أبيض، 1917-1918، زيت على أتوال، 79.4*79.4 سم، متحف الفن الحديث بنيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة، المصدر: ويكي آرت، موسوعة الفن البصري.

وفي خط مواز، تطورت حركة “البنائية” التي استوحت التجريد الهندسي من مالفيتش، ولكن أضافت عليه فكرة الخصائص المادية والفراغية للمادة أو الشيء وربطها بمبدأ “بناء” شيء على حساب فكرة “التكوين”، والتي هي من أهم مبادئ الخلق الفني في شكله الكلاسيكي. البنائيون من أكثر الفنانين الذين عملوا مع الثورة البلشفية في البداية من خلال عمل نماذج دعائية مختلفة للنظام الجديد مثل أعمال رودشنكو وماياكوفسكي، وظلوا متصدرين المشهد الفني للاتحاد السوفيتي من بدايات العشرينيات إلى عام 1934، حينما أصبحت الاشتراكية الاجتماعية (أو الواقعية) السياسة الرسمية للدولة.

(1891 – 1956)إعلان دعائي للشركة الحكومية دوبرلت، 1923، مطبوعـات، 37.5*45.7 سم، أرشيف أ.رودشنكو و ف.ستبانوفا، موسكو، المصدر: متحف الفن الحديث بنيويورك

فلاديمير ماياكوفسكي (1893 – 1930) ، أتريد ذلك؟ انضم!، 1920، اجيتبروب، إعلان دعائي، المصدر: ويكي ميديا كومنز

الحركات الطليعية وما طرحته عن الحداثة كتجربة جديدة لإعادة تعريف علاقتنا بالمادة وإمكانية استخدامها بشكل يتجاوز الأفكار التقليدية عن التشكيل وتجسيده لمفاهيم أو قيم عليا أو مثالية، أنتجت أنماطًا وأشكالًا فنية صادمة للمجتمع الروسي الذي كان أغلبه مجتمع ريفي محافظ، ونسبة كبيرة منه لا تجيد القراءة والكتابة. قرار ستالين بأن يزيح التيارات الفنية الراديكالية التي ساندت الثورة، كان مبنيًا على فكرة تنميط المحتوى الفني وإحباط أية محاولة أن يكون له بُعد راديكالي أو تعبوي. وتم فرض فكرة الواقعية الاشتراكية كسياسة رسمية للدولة ومحاولة إعادة تأهيل التراث الفني الروسي الكلاسيكي، الذي همشه الطليعيون ورفضوه كفن برجوازي في مقابل فكرة أن الفن ليس حكرًا على البرجوازيين، وأن دور النظام السوفيتي هو اختيار الأعمال المناسبة للطبقة العاملة وتقديمها لهم لكي يستلهموا منها أفكارًا للتطوير المجتمع السوفيتي.

تم بالفعل إعادة تقديم أعمال لرواد الفن الروسي الكلاسيكي قبل الثورة، مثل سوريكوف (1848–1916)، والياربين (1844 – 1930)، وفاسيلي فريشتشاجين (1842-1904)، واعتبرت أعمالهم جزءًا من الفن التقدمي السوفيتي رغم أن بعضًا منهم لم يكن من الطبقات العاملة، أو لم يكن لديهم توجهات ماركسية أو شيوعية، ولكنهم بأعمالهم مثلوا صراعات وآمال الشعب، ورفعوا من قيم الاشتراكية الواقعية بشكل أو بآخر حتى لو كانوا كلاسيكيين في أسلوبهم وطريقتهم.

سوريكوف (1848–1916)، بويارينا موروزوفا، 1887، ألوان على أتوال، 304 سم*231.3سم، ترتياكوف جاليري، موسكو، روسيا المصدر: ويكي ميديا كومنز

في سياق الواقعية الاشتراكية تم تعريف دور الفن على أنه الوسيلة لمعرفة الحقيقة، وبالتالي تم ربطه بتمثيل الواقع وبالأخص واقع النظام السوفيتي، وواقع القوى الاجتماعية الموجودة بشكل صريح ومباشر كما تصوره ستالين.

اليا ربين (1844 – 1930)، جاذبي الناقلات على نهر الفولجا، 1870-1873، ألوان زيت على أتوال، 131.5 سم * 281 سم، المتحف القومي الروسي، المصدر: ويكي ميديا كومنز

وبالتالي تم فرض استلهام نماذج الأعمال الكلاسيكية على الفنانين السوفيت تحت حكم ستالين، والتي ستمكن الشعب من فهم الواقع، كما يريد أن يصوره ستالين. وأصبح التعريف الدارج هو أن الفن يجب أن يكون قوميًا في شكله، واشتراكي في محتواه. فعلى سبيل المثال، تم النظر للوحات اليا ربين (1844-1930) كنموذج مثالي للتعبير عن صراع السواد الأعظم من الشعب الروسي ضد توحش البرجوازية في شكلها الرأسمالي، وما يتضمنه ذلك من استغلال وقهر ينزع إنسانية الطبقات الكادحة والعاملة، كما هو الحال في لوحته الشهيرة “جاذبي الناقلات على نهر الفولجا”، والتي تبين مجموعة من العمال الأجراء يحاولون جذب ناقلة عالقة في نهر الفولجا وتبدو عليهم أقسى إمارات التعاسة والقهر.

أيوجانسون (1893–1973)، التحقيق مع الشيوعيين، 1933، ألوان على زيت، 211سم * 270 سم، جاليري ترتياكوف القومية، المصدر: موقع الرسمي لجاليري ترياكوف

بدأت الحركة التشكيلية في مصر في نهايات القرن التاسع عشر، حينما ظهر مجموعة من الفنانين المصريين الذين أبدوا اهتمامًا بتعلم مبادئ الرسم من الفنانين الأوروبيين المستقرين في مصر في ذلك الوقت. وكان ذلك قبل افتتاح كلية الفنون الجميلة في عام 1908. وطرح افتتاح الكلية وظهور حركة تشكيلية في مصر العديد من الأسئلة حول علاقة الأساليب والوسائط التشكيلية الغربية بنظيراتها المصرية، وكيفية ربط تاريخ الأشكال الفنية التي تطورت في مصر بالأشكال الغربية الكلاسيكية أو غيرها واحتمالات تفاعل الجمهور المصري مع تلك الأشكال والأساليب، وهي أسئلة مستمرة معنا حتى الآن. ولأن الحركة التشكيلية في مصر كانت مقتصرة على الطبقة الحضرية المتعلمة، وفي كثير من الأحيان المتغربة أو المستغربة، فقد ظلت حبيسة اهتمامات الطبقات البرجوازية عكس أشكال فنية غربية أخرى تم تمصيرها بشكل أكبر وأوسع مثل المسرح والسينما، على سبيل المثال.

أحمد صبري (1899-1955)، تأملات أو الراهبة، حوالي 1929، المصدر: قطاع الفنون التشكيلية

لأن معظم العاملين والمشتغلين والمهتمين بشأن الفنون التشكيلية كانوا من تلك الأوساط المستغربة، فبالتالي لم يكونوا منفصلين عن السياق التاريخي الأوسع، وبالأخص السياق الأوروبي، ولذلك ظهرت مجموعات متأثرة بالحركات الطليعية في أوروبا منذ نشأتها (مارنتي نفسه مؤسس الحركة المستقبلية، ولد في الإسكندرية وعاش في مصر فترة). ولذلك لم يكن ظهور حركة طليعية في مصر في أواخر الثلاثينيات بمثابة مفاجأة. وتمثلت هذه الحركة في جماعة الفن والحرية، التي تأسست في عام 1939، على يد جورج حنين (1914-1973)، ورمسيس يونان (1913-1966)، وقدمت نموذجًا لحركة طليعية متصلة بنظيرتها الغربية، وفي الوقت نفسه مشتبكة مع الواقع الثقافي والاجتماعي في مصر. ورغم اتهامهم بأنهم منفصلون عن الواقع، وأنهم متعالون عليه أو أنهم مستغربون؛ فإن رواد الحركة قاموا بنشر مجلة للجماعة باللغة العربية باسم “التطور”، والتي حاولوا فيها تقديم رؤيتهم عن المجتمع الفاضل بشكل يتجاوز مجرد حركة فنية وبشكل متسق مع حركة طليعية لديها تصور شامل لإعادة خلق المجتمع بشكل مختلف. فعلى سبيل المثال،من الموضوعات التي قامت الجماعة بمناقشتها بشكل مفصل عن إصلاح العملية التعليمية، التوسع في الحركة العمالية، تقنين ممارسة الجنس التجاري، وحتى في الحيز الضيق الخاص بالنخبة المثقفة، وقتها، حاولت الحركة الاشتباك مع المفكرين والانتليجنتسيا.وشكّل صعود علم النفس والحركات السيريالية واهتمامها باللاوعي، التوجه الفني والفكري لجماعة الفن والحرية بشكل كبير، ولذلك انصب نقدها للحركات التشكيلية المعاصرة على أنها حركات منعزلة عن اللاوعي المصري وحبيسة قيود واهتمامات مفروضة عليها من الخارج.

محمود سعيد (1897-1964)، ذات الجدائل الذهبية، 1933، ألوان زيت على أتوال، مجموعة مي زيد وعادل يسري خضر، القاهرة، المصدر: موقع ممارسات معاصرة

في أول معرض لجماعة الفن والحرية، تم عرض لوحات فنانين من المجموعة، مثل: رمسيس يونان، وفؤاد كامل (1919-1973)، كامل التلمساني (1915-1972)، أريستيد بابا جورج (1899-1983) وغيرهم. وفي لفتة غير معتادة ضم المعرض لوحة “ذات الجدائل الذهبية” لمحمود سعيد (1897-1964). ورغم أصول سعيد الأرستقراطية (والده كان رئيس وزارة)؛ فإنه تم استثناؤه كأول فنان مصري يطور لغة بصرية تستلهم اللاوعي المصري وتعبر عن الرموز والمحتوى النفسي للمجتمع بأشكاله المختلفة. وبذلك تكون الحركة الطليعية في مصر اختلفت عن تجربة الحركات الطليعية في روسيا، بأنها لم ترفض كل الأعمال الفنية السابقة لها ولم تتهمهم بالكلاسيكية أو البرجوازية الرجعية.

رمسيس يونان (1913-1966)، جسم، المصدر: المتحف الفن المصري الحديث

واستمر نشاط الحركة إلى 1945، وبعدها توقفت وانتقل رمسيس يونان إلى فرنسا مع جورج حنين بعد الحرب، وعاد رمسيس يونان بعد تأميم القناة في 1957، وتم نفي جورج حنين خارج مصر في 1962 لانتقاده نظام عبد الناصر.

فؤاد كامل (1919-1973)، حلم مرهق، المصدر: المتحف الفن المصري الحديث

بعد انقلاب 1952 وتولي عبد الناصر (1918-1970) مقاليد الحكم فعليا في 1954، مرت فترة الحياد النسبي في مسألة دور الدولة في الثقافة والإنتاج الفني. لم يطرح عبد الناصرنموذج دولة ما بعد الاستعمار القومية الاشتراكية في بداية فترة توليه الحكم، ولكن ظل يحاول أن يوازن بين محاولات الإصلاح ومصالح النخب القديمة بطريقة ما. بدأت سياسات الدولة تتغير بشكل جذري مع إنشاء وزارة الثقافة والإرشاد القومي في عام 1960، وطرح نموذج الإعلام الموجه من قبل الدولة واستيعاب جميع أشكال التنظيم داخل كيان الدولة بشكل شمولي واضح.

عبد الهادي الجزار (1925-1966)، السد العالي، 1964، باستل على سيلوتكس، المصدر: الموقع الرسمي للفنان عبد الهادي الجزار

كان الفنانون التشكيليون والحركات الفنية جزءًا من هذا التوجه، وبالفعل تم استيعاب كل أوجه الإنتاج الثقافي داخل وزارة الثقافة، وأصبحت الدولة هي المنتج الأساسي والراعي الأوحد تقريبًا لكل الأعمال الفنية (مسرح، موسيقى، فنون تشكيلية،.. إلخ). حتى مؤسسي الحركة الطليعية لم يسلموا من تأميم الدولة، فبعد عودة رمسيس يونان إلى مصر تم إعادة تأهيله كأحد مثقفي الدولة، وبالفعل اقتنت الدولة عددًا من لوحاته في متاحفها الرسمية ومن خلال مؤسساتها مثل: الأهرام، وتم إعطاء رمسيس يونان منحة تفرغ من وزارة الثقافة حتى وفاته.

ورغم أن الدولة لم تفرض أسلوبًا فنيًا معينًا؛ فإنه تم تكريس جميع وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية لنشر فكرة المجتمع الاشتراكي الفاضل، الذي يبني ويصنع والذي يستمد شرعية وجوده من كفاحه ضد قوى الظلام، وعن طريق إنشاء دولة ما بعد الاستعمار في سياق أوسع من دول عربية تسعى للوحدة. ونتيجة لذلك تصبح إنجازات الدولة، ومشاريعها وبرامجها هي الشغل الشاغل للفنانين، الذي يقتصر دورهم على تعريف الناس بأهمية وعظمة تلك المشاريع، وفي المقابل توفر لهم الدولة معيشة كريمة وتمنحهم الجوائزوتعطيهم دورًا بارزًا ضمن النخبة المثقفة التي أصبحت بالفعل نخبة من موظفي الدولة بشكل أو آخر.

ونرى ذلك في لوحة مثل لوحة “السد العالي” لعبد الهادي الجزار (1925-1966)، وهي أحد نماذج لتحكم الدولة ليس فقط في موضوع الأعمال الفنية، ولكن في تحديد ما الأعمال التي تحظى بالاهتمام أو التقدير (اللوحة حازت على وسام الجمهورية في العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1964). لم يستخدم عبد الهادي الجزار الواقعية الاشتراكية، ولكنه استخدم نوعًا من السريالية الشعبية، ودرجة معينة من التجريد الذي من الممكن أن يكون صعبًا فهمه من قبل الجماهير.

حامد عويس (1919-2011)، الزعيم وتأميم القناة، 1957، زيت على قماش، 110 سم *135 سم، المصدر: قطاع الفنون التشكيلية

نجد الشكل الأوضح لفكرة البروباجندا الإيديولوجية سواء كانت الاشتراكية أم القومية العربية في عمل مثل “الزعيم وتأميم القناة” لحامد عويس (1919-2011)، والتي تعبر بشكل واضح تمامًا عن مركزية عبد الناصر كقائد، والذي هو فوق الشعب في شكل سلطوي وأبوي، يحدد مصير ذلك الشعب الذي يلتف حوله مترقبًا ما الذي سيقوله ويفعله “الزعيم”.

تحية حليم (1919-2003)، خبز من الصخر، حوالي 1965، المصدر: منتدى ورد للفنون

من الممكن أن يكون من أكثر الأشكال فجاجة لفكرة الدولة الصانعة، الخالقة، والتي حرفيًا ستصنع مجتمعًا جديدًا، هو مشروع إنشاء السد العالي وما ترتب عليه من تهجير لسكان النوبة جنوب السد. في مرحلة ما قبل البناء تم ابتعاث مجموعة من الفنانين، منهم: “تحية حليم، وأدهم وسيف وانلي، وحامد عويس،…إلخ” لتوثيق مجتمع النوبة قبل غرق قرى النوبة خلف السد. وتم طرح مأساة التهجير كتضحية كبيرة من المجتمع النوبي في سبيل إنجاز مشروع قومي، ولكن مع التأكيد أن ثمار ذلك المشروع ستشمل المجتمع النوبي، والذي ستقوم الدولة بفعل ما في وسعها لتعويضه عن تلك التضحية، ويتجلى ذلك التعويض في خلق مجتمع نوبي جديد، مندمج مع المجتمع المصري، وجزء من النهضة الصناعية التي سيخلقها السد، كما قيل في خطاب ناصر الشهير لأهالي النوبة في 1960.

وبالفعل تم إرسال الفنانين لتوثيق المجتمع النوبي، واهتمت الدولة بالإنتاج الفني الذي قدمه الفنانون، فعلى سبيل المثال، تم منح وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى لتحية حليم (1919-2003)، عن لوحتها “خبز من الصخر” في 1966، كجزء من اعتراف الدولة بأهمية مشروع توثيق النوبة.

أدهم وانلي (1908-1959)، قراءة القرآن في منطقة النوبة، 1959، زيت على سيلوتكس، 80 سم * 71 سم، المصدر: قطاع الفنون التشكيلي

ولكن مشروع توثيق النوبة عكس قدرًا لا بأس به من الإشكاليات التي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. وترك أعمال فنية لخصت حالة الاستشراق تجاه أهالي النوبة وتاريخهم وقدمهم بشكل أكثر عنصرية مثل عمل أدهم وانلي (1908-1959)، “قراءة القرآن في منطقة النوبة”، والذي يصور النوبيين بشكل كاريكاتيري ساخر يحاكي التمثيلات العنصرية للشعوب الإفريقية على اختلافها.

إن تعامل الدولة السياسي مع مشروع النوبة عن طريق ابتعاث مجموعة من الفنانين لتوثيق التراث الاجتماعي والإنساني لأهالي النوبة والاحتفاء بهم بشكل ساذج، وفي كثير من الأحيان عنصري، واختفاء ذلك المشروع الفني من تاريخ الحركة التشكيلية أو من سردية الدولة لمشروع السد العالي ما هو إلا استمرار لفكر النظام الشمولي الذي ترتبط أية قيمة فيه بشيء واحد وهو استمراريته.